문득 소수자들이 정체성 문제를 겪듯이 학제간 연구자들도 비슷하지 않을까 하는 생각이 들었다. 다른 사람들은 잘 모르겠지만 적어도 나는 물리학자들 앞에서 사회물리학을 한다고 말하는데 다소 두려움을 가지고 있다. 특히 이른바 엄밀과학(또는 하드 사이언스)을 하는 분들이 보기에 사회물리는 시간이 남아서 하는 취미이거나 심지어 농담처럼 들릴 수도 있기 때문이다. 정말 궁금해서든 의심의 눈초리든 "그것도 물리냐"고 하는 얘기를 여러 번 들었고 그럴 때마다 나는 통계물리의 적용, 복잡계 같은 말로 서둘러 수습을 해야 했다. 물론 한편으로 나 자신조차 정말 이게 물리인가라는 질문을 늘 품어왔기에 대내용이든 대외용이든 대답이 어느 정도 준비되어 있다.

유럽의 경우 매년 열리는 유럽복잡계학회(ECCS)나 국제연결망과학회(NetSci) 등이 있고 이외에도 크고 작은 학회, 학교, 워크샵 등이 많이 열린다. 이를 주도하는 학자들도 이미 명망이 있는 경우가 많고 그 명망도 많은 경우 엄밀과학의 연구성과로 얻었기에 그런 '그늘' 아래서 새로 시작하는 연구자들도 좀더 편하지 않을까 한다. 물론 이런 학제간 연구는 언제나 주류보다는 비주류였고 소수였으며 지금도 그렇고 그 안에서도 늘 정체성에 대한 고민은 있을 것이다. 미국의 경우에도 산타페 연구소에는 노벨상 수상자들도 여럿 있(었)으니 한국보다는 정체성 문제가 좀 덜하지 않을까 추측해본다. 여튼 힘 있는 사람들이 만들어주는 그늘이란 결국 더 많은 연구비와 더 많은 대학원생, 박사후연구원, 교수 자리를 뜻하므로 그렇게 세를 불리고 새로운 분야로 인정받기 쉬워진다. 결과적으로 실패했지만 대표적 사례라고 하면 역시 FuturICT일 거다. 몇몇 개인들이 모인 게 아니라 유럽수준의 대규모 협력 프로젝트인데다가 거대담론을 만들어서 보여주려고 하는 등 복잡계 분야에서는 야심찬 계획이라고 할 수 있다. 물론 유럽에서 하니까 한국도 해야 한다고 말할 수는 없다. 다만 한국에서 활동하는 복잡계 연구자로서 우리도 그런 걸 시도해볼 수 있을지 어떨지 궁금해진다.

관건은 사회물리학이 물리학에 기여한다는 걸 보여줘야 한다는 것이다. 일단 떠오르는 건 물리학이 다루는 현상의 외연을 사회현상으로 넓힘으로써, 또는 물리학의 방법론을 확장함으로써 기여할 수 있다. 그런데 물리학의 근본원리에서 출발해서 사회현상을 이해하기까지 그 간극이 여전히 넘사벽이라 '전통적인 물리학자들'이 환영해줄리 만무하다. 그래서 물리학의 방법론 확장이 더 확실하면서도 실제적인 방안이라고 본다. 이를테면 사회현상에서 영감을 받아 만든 모형이나 수학문제를 잘 풀어서 엄밀과학에 기여하자는 것이다. 투표자 모형을 발전시킨 모형에서 새로운 보편성 분류를 찾아낸다든지 복잡계의 일반원리를 설명할 수 있는 새로운 수학적 형식을 제시한다든지 하는 것이다. 물론 전혀 새로운 내용은 아니다. 이미 사람들이 하고 있으니까. 그리고 수학적 풀이를 강조하긴 했는데 꼭 그럴 필요도 없다. 새로운 물리가 언제나 수학을 전제로 하는 것은 아니기 때문이다.

좋은 그림이 되려면, 현실 특히 사회현상 중 복잡한 문제를 잘 단순화해서 새로운 수학문제를 만든 후 이걸 새로운 방법론으로 풀어서 현실의 문제를 이해하는데 기여했다는 걸 보여주면 된다. (물론 이런 연구를 영향력 있는 저널들에 싣는 것도 중요하다;;;) 이를 위해 좋은 문제를 잘 찾아내는 통찰력, 이걸 잘 단순화할 수 있는 능력, 그걸 수학적으로 잘 풀어내는 능력, 연구 결과를 적절한 맥락에 위치시키고 그 함의와 적용가능성을 설득력 있게 제시할 수 있는 글쓰기 실력 등이 모두 필요하다.

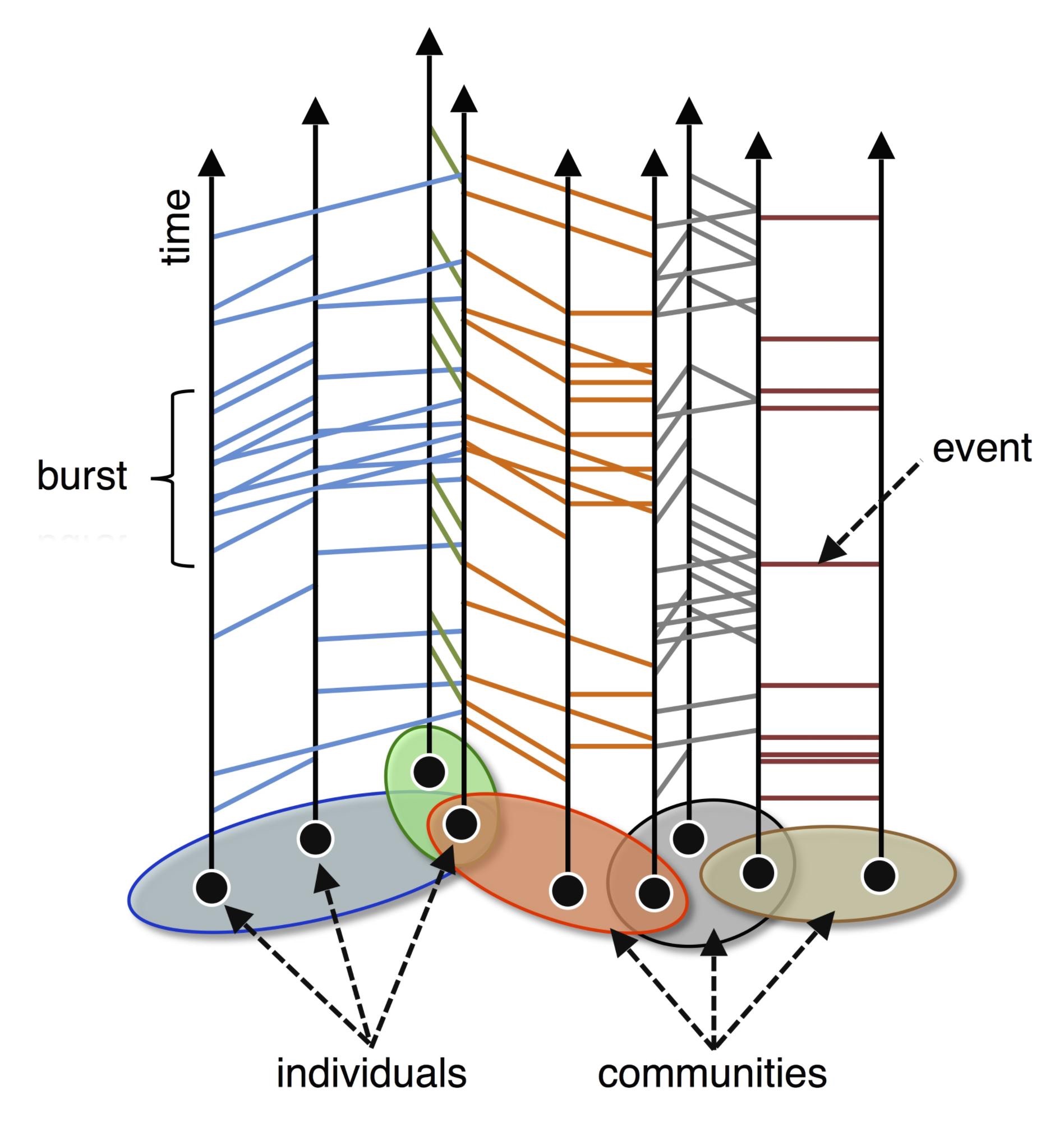

그런데 그럼 이걸 또 왜 굳이 사회물리라고 불러야 하는가 하는 문제가 있다. 그건 (아직은) 주로 통계물리학을 기반으로 한 연구이기 때문이다. 더 구체적으로 말하자면 "다체계 확률과정"으로서 사회현상 이해라고 보면 될 것이다. 다체계 확률과정은 역시 우리가 이미 하고 있는 일이다. 이징 모형 등 통계물리 모형들이 다 포함될 거고, 스미기 전이, 자기조직화 임계성, 가지치기 과정, 연결망 모형 등등을 떠올릴 수 있다. 결론은 지금 하고 있는 연구를 열심히 하자;;;;