역시 그 처음으로 거슬러 올라가자면, 2000년 봄에 연구실에 들어가서 연구실 선배가 읽어보라고 던져준 와츠와 스트로가츠(Watts & Strogatz)의 1998년 <네이처> 논문이었죠. 이른바 '좁은 세상 연결망(small-world network)' 모형을 제시함으로써 연결망 이론의 시작을 알린 그 논문.

그 이전부터 환경문제에 관심을 갖고 있었고 자연의 순환과 생태주의 등에서 말하는 전일주의, 연결과 관계 등의 낱말들이 마음 속에 있었던지라 연결망 이론이라는 분야는 저의 눈길을 사로잡았습니다. 또한 환경문제라는 '사회적 이슈'에 대해 고민하다보니 사람 사이의 관계, 조직, 집합행동, 개개인의 변화에 대한 동기와 이로 인한 사회적 변화... 같은 낱말들도 머리 속에 어지럽게 널려 있었고요.

관련된 공부를 하고 연구도 하다보니까 어느 순간 세상 모든 게 다 연결망/네트워크로 보이는 겁니다. 모든 활동이 시스템을 이루는 요소 사이의 재결합(즉, 링크를 끊고잇기; rewiring) 과정이었던 거죠. 인간이 음식을 먹는 행위 역시 음식이라는 연결망 덩어리를 요소별로 분해하여 이를 우리 몸의 연결망에 연결시키는 것으로 볼 수 있고요. 마치 <매트릭스>의 니오가 세상 모든 걸 0과 1의 정보의 집합체로 보듯이 저는 세상 모든 걸 연결망의 끊고잇기 과정으로 볼 수 있다는 생각을 했습니다.

또한 각 개체는 외부 환경과 자신을 구분짓는 경계면을 갖는데요, 사실 그 경계면이라는 것도 인간의 인지능력을 기준으로 경계인 것이지, 공기중을 부유하는 미생물이라던지 인간의 피부를 들락날락하는 공기 분자의 입장에서 보면 경계가 점점 불분명해집니다. 이렇게 '연속적'인 세계에서 '경계'를 나눈다는 건 자의적일 수밖에 없는 거죠.

그리고 이 세계 전체가 하나로 이어져 있다고 생각할 수 있습니다. 세계가 두 개라고 하면, 그 둘을 구분할 수 있다는 건 둘 사이에는 상호작용이 없다는 말이고 그럼 하나의 세계가 다른 세계를 '인식'할 수 없으므로 다른 세계가 없는 것과 다름 없게 된다는 거죠. 그래서 우리는 '하나'의 세계만 생각해도 충분하다는 결론(?)을 얻습니다.

그럼 이 하나의 세계 안에서 어떻게 부분들을 구분할 거냐.가 위에서 말한 각 개체의 경계면을 어떻게 정할 거냐의 문제가 되는 거죠. 또한 각 개체 안의 부분들 역시 우리 인식능력의 해상도를 높이거나 낮춤으로써 부분들로 구분해낼 수 있습니다. 이런 과정은 세계 전체로부터 그것을 이루는 가장 작은 단위(소립자? 초끈?)까지 되풀이할 수 있습니다. 이를 통해 세계의 위계구조를 구성할 수 있다는 말입니다.

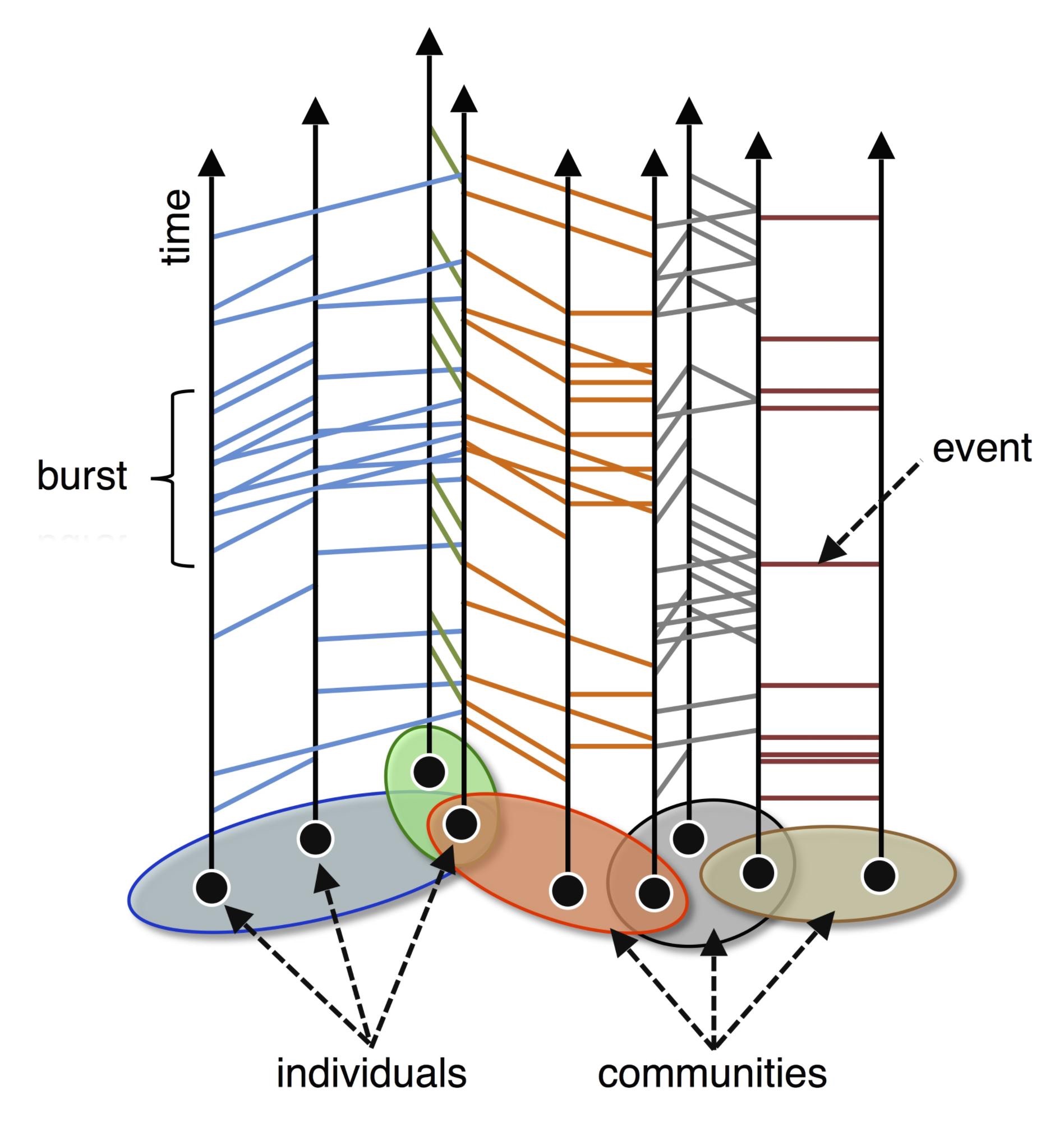

이걸 연결망으로 이해하는 방법은 복잡한 연결망에서 클러스터/커뮤니티를 찾아내는 겁니다. 전체 노드 중 일부 노드의 집합 내의 연결이 그 외부와의 연결보다 일정 정도 강하다면 그 집합의 노드들을 클러스터로 정의하는 방식이죠. 물론 여기에서도 그 '일정 정도'는 자의적인 판단일 수밖에 없고 다른 말로 우리가 원하는 수준에서 이 세계를 구분해낼 수 있다는 걸 뜻하기도 합니다.

이웃블로그에서 얼마 전에 '네트워크 오덕'이라는 말을 보고는 예전에 한참 이런저런 생각을 많이 했던 게 떠올랐는데 그동안 마음의 여유가 없어서(지금도 없습니다만;;;) 지금까지 미뤘네요. 어쨌든, 누가 이 세계를 처음 움직이게 했는지 몰라도, 또는 그 시작 자체가 존재하지 않을지 몰라도, 이 세계 자체가 끝나버릴 때까지 링크를 끊고잇는 작업은 끊임 없이 일어나겠죠. 그러니 잃어버린 것들에 대해서는 너무 슬퍼하지 않으려고 합니다...