에공 이름 나왔는데 안 지웠네. 귀찮다.

올린 김에 한 마디 덧붙이자면, 처음 이 주제로 공부를 시작했을 때의 그 느낌을 다시 떠올려 본다. 당시 상황에 대해서는 내 블로그에도 간단히 쓴 적이 있지만, 이 '느낌'에 대한 얘기는 아니었으므로 써보려고 한다. (벌써 한 마디 넘었구먼;;)

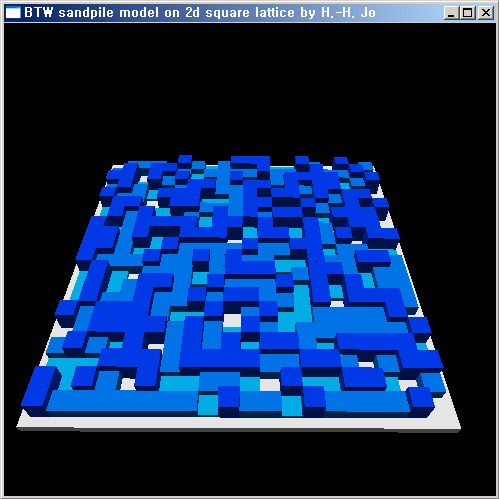

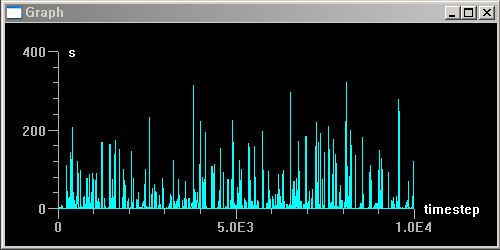

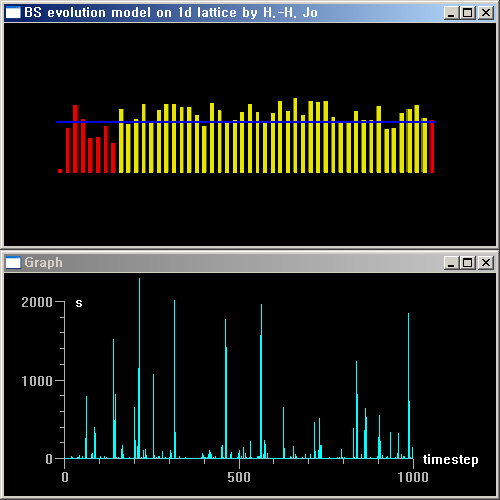

하여간 연구실에 들어가서 생태학이라는 키워드로 논문을 뒤지다가 발견한 자기조직화임계성(SOC)이라는 주제가 나를 사로잡았고 결국 석사논문을 그 주제로 쓰게 되었다. 2000년 5월쯤이었나 지금은 저 세상으로 가신 SOC의 창시자인 퍼 박(Per Bak; 가끔 Peter Bak이라고 쓰는 사람들이 있다;;;)의 책 <how nature works>(1996)를 읽은 것도 그때였다. 영어로 된 책을 (교과서를 제외하고) 처음부터 끝까지 다 본 첫번째 책이었다. (하긴 교과서라고 끝까지 본 것도 아니구나;;)

모르는 내용도 많았고 제대로 이해하지도 못했겠지만 하여간 연구실 구석에 앉아 나름 끈기있게 읽었던 기억이 난다. 그리고 또 언젠가 쓴 것처럼 나의 세계관에 영향을 끼치기도 했다. 그런데 최근 1년여 동안 틈틈히 이 주제에 관한 리뷰 논문과 책을 공부하고 또 최근에는 연구를 하다보니 뭔가 느낌이 다르다.

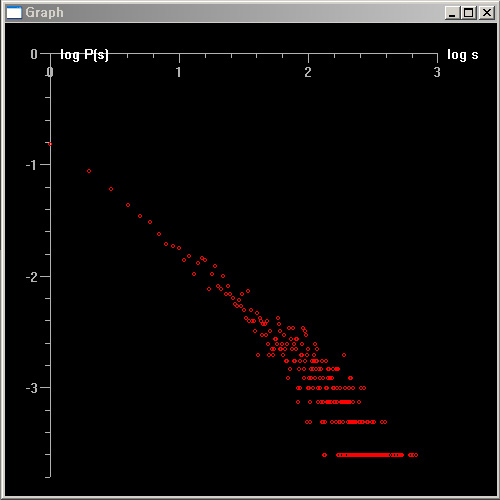

도식화해서 말하자면, 그것은 '신비로운 과학'이(었)다. 수많은 현상에서 나타나는 시공간적인 자기유사성 구조(프랙탈)를 하나의 단순한 장난감 모형으로 설명해내려 했던 것은 과학의 환원주의 정신에 부합하는 것이었고 또 어느 정도 성공적이었지만(음... 그런가?), 거기에 '자기조직화'라는 말을 붙임으로써 동시에 신비화했다.

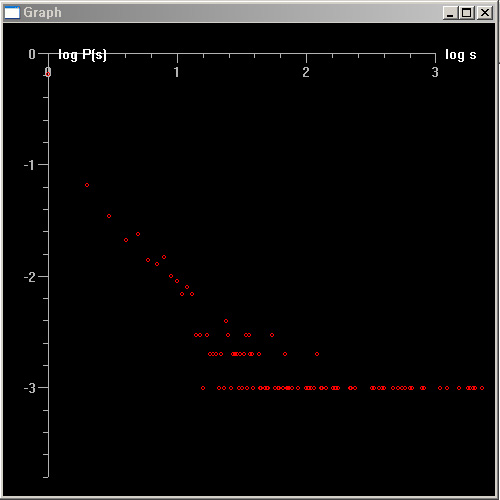

물론 이에 대해 비판적인 사람들도 많이 있었던 것 같고, 기존의 자기조직하지 않는 임계현상 연구의 틀 안에 SOC를 연관지어 이해하려는 시도도 이미 많이 이루어져 있다. 어쨌거나 공부를 하고 그 밑에 깔려 있는 가정들과 그로 인한 결과들을 알고나니 더이상 신비하지는 않다. 그냥 그 가정 위의 그 모형에서 그 결과가 나오는 건 자연스러운 일이다.

단적인 예로, 방향성 있는 아벨리안/결정론적 모래더미 모형은 마구잡이 걷기로 정확하게 환원할 수 있다. 마구잡이 걷기의 가장 기본적인 성질인 x ~ t^(1/2)라는 결과로부터 그대로 모든 임계지수들이 계산된다. 마구잡이 걷기에서는 어떤 신비함도 느껴지지 않는데, 그건 우왕좌왕하는 술주정뱅이에게서 어떤 신비함도 느껴지지 않는 이유와 동일하다.

그렇게 한꺼풀 벗겨놓고 나니 처음 SOC를 접했을 때 느꼈던 그런 느낌은 몇 개의 눈금잡기 관계식과 원래 그럴 수밖에 없는 결과로 분해되어버렸고 이제는 또다시 '그래서 뭐?'라는 그림자 같은 질문 앞에서 허탈한 느낌이랄까. 표현력이 딸려서 좀 과장된 면도 있는데 대충 그런 심정이다.

그렇다고 내가 모든 걸 알아버렸다는 건 결코 아니고 여전히 풀어야 할 풀리지 않는 문제들도 많다. 기껏 연습문제 하나 풀었다는 느낌으로 벌써 오만해진 것인지도 모른다. 의도하지 않게, 겸손해야 한다는 결론으로 글을 끝마쳐야 할 상황이다. 그냥, '처음 그 느낌'이 생각나서 주절거리기 시작했는데 괜시리 길어졌다.