일과가 끝나고 부모님댁('우리집'이라고 하다 이렇게 부르니 영 어색하네요. 자취를 시작하고나서는 제가 사는 집과 부모님이 사는 집을 각각 어떻게 불러야할지 모르겠더군요.)에 가서 부모님도 보고 저녁도 먹고 왔습니다. 지하철로 한시간 반 정도 걸리고 지하철까지 가는 시간 따위를 포함하여 넉넉하게 2시간은 잡아먹습니다. 왕복 4시간이네요.

그래서 지하철에서는 책을 읽거나 자거나 이것저것 생각하기 좋습니다. 어제 배달온 시사IN 이번호는 어제밤에 다 읽었기 때문에, <알을 낳는 개>를 다시 집어들었습니다. 재미있는 내용들이 많은데 다 소개하려는 건 아니고요, 일단 문장 몇개를 인용합니다.

... 본질적으로 중요한 것에만 국한되는 교과서나 개괄적인 논문에 사용되는 이해하기 쉬운 텍스트를 작성하는 과정에서 세세한 내용들은 삭제되지 않을 수 없다. 이렇게 하면 어쩔 수 없이 정보가 손실되기 마련이다. (중략) 약간씩 바꾼 것의 수가 많아지면서 텍스트는 그 기본이 되었던 검증된 원본 데이터에서 점점 더 멀어진다. 아마도 맨 먼저 자료와 방법에 대한 몇 가지 진술들이 빠질 것이다. 그 다음에는 불확실한 내용이 확실한 것으로 바뀔 것이다. ...

- 한스 페터 베크 보른홀트, 한스 헤르만 두벤, <알을 낳는 개> 258쪽

이 부분을 읽으며 머리속에 떠오른 낱말은 '해리스 기준(Harris criterion)'이었습니다. 통계물리학에서 무질서가 임계현상(즉 임계지수)을 바꾸는지에 관한 기준이라고 여러 번 언급했던 겁니다. 어떤 정보들이 격자 위에 널려 있다고 합시다. 개중에는 확실한 것부터 불확실한 것까지 확실성에 관한 무질서가 존재합니다. 좀더 구체적으로 1종 오류의 확률이 서로 다른 수많은 연구결과들이 격자 위에 널려 있다고 합시다.

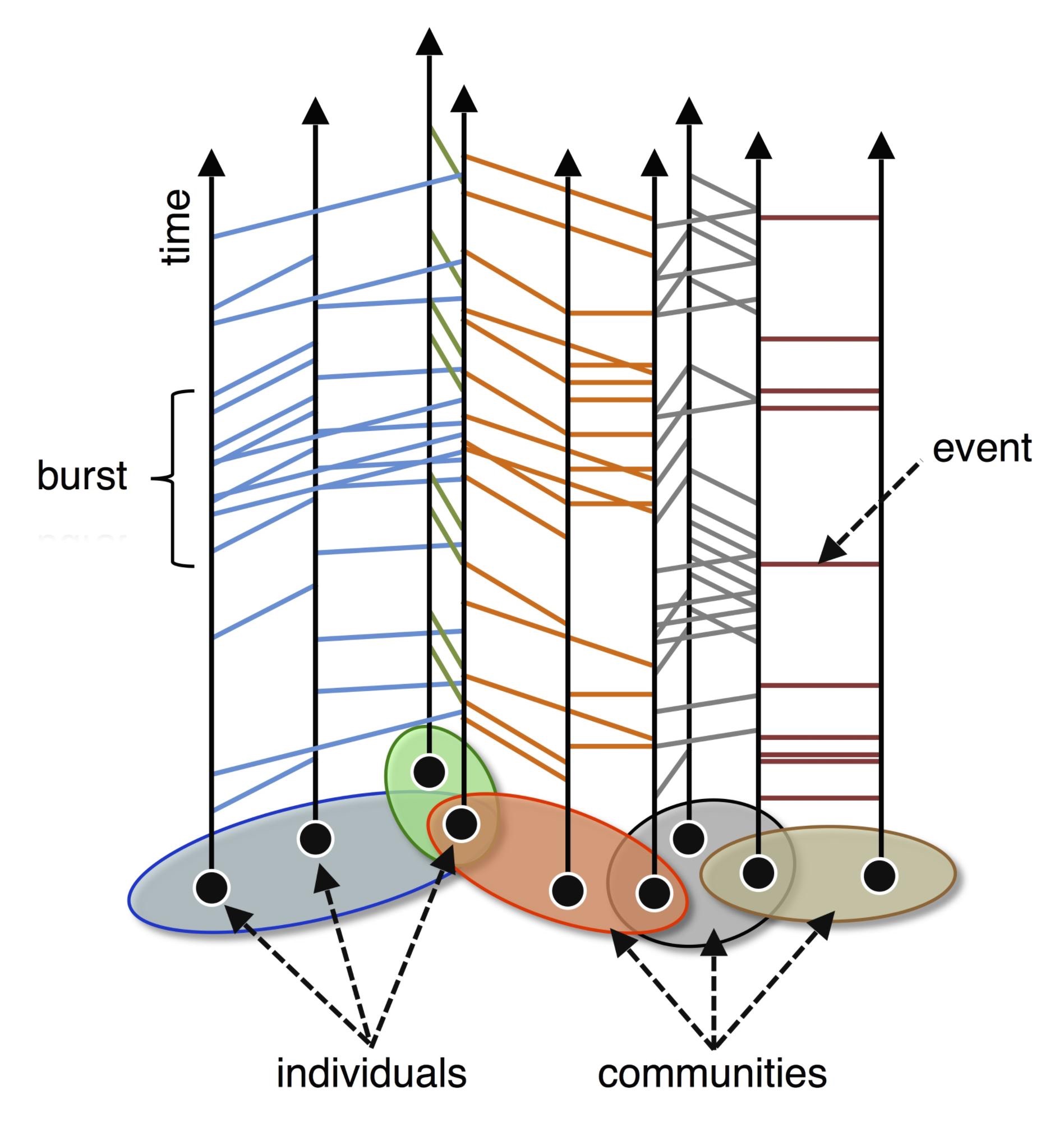

이런 연구결과들을 적절히 모아서 교과서나 리뷰논문이 만들어지는데, 이렇게 적절히 모으는 과정이 통계물리의 용어로 이른바 '대충 뽑기(coarse-graining)'라는 겁니다. 기존의 연구결과 전체를 세세하게 모두 소개할 수 없으므로 중요하다고 생각되는 부분만 간추려지는 거죠. 그렇게 한번 걸러지고 요약된 교과서나 리뷰논문 역시 더 최신의 교과서나 리뷰논문을 위해 걸러지고 간추려집니다. 이런 과정이 여러 번 반복될수록 원래 연구결과들에서 나타났던 무질서가 더더욱 증폭될 것인지(이게 이 책 저자들의 주장이죠), 일정한 수준을 유지할 것인지, 오히려 더 많은 연구결과를 모으는 과정에서 무질서가 줄어들 것인지...를 어떻게 판단할 수 있느냐.라는 문제가 생기겠죠.

이러한 판단기준을 해리스 기준(Harris criterion)을 본떠서 "해리스 기준(Hari's criterion)"이라 부르겠습니다. 네, 제가 만든 기준입니다. 아시다시피 Hari는 <파운데이션>의 심리역사학 창시자인 해리 셀던의 이름이고 지금 저의 별칭이기도 하죠;;;

하여간, 샘플의 수가 많아지면 '큰수의 법칙(law of large number)'에 따라 전체적인 불확실성은 줄어들어야겠지만, 샘플의 수가 많아질수록 오히려 샘플 사이의 무질서(quenched disorder로 봐도 될 것 같습니다.)의 효과가 강화되어 전체적인 불확실성이 발산해버릴 수도 있습니다. 그러면 무질서한 접촉 과정에서 나타나는 무한 무질서 고정점(IRFP)으로 조절되는 임계현상에 대응되는 현상이 나타날 수도 있습니다.

써놓고 보니, 통계학에 대한 통계물리학적 접근이 되어버렸군요. 일하러 왔는데 쓰다보니 또 시간이 훌쩍...